|

Section 03 du comité national de la recherche scientifique (des particules aux noyaux) |

Compte rendu

de la session d’automne

12/11 -

16/11 2002

compte rendu approuvé au cours de la séance spéciale

du 1er juillet 2003

Réunions précédentes et ordre du jour

Commissions interdisciplinaires (CID)

Titularisation des chercheurs stagiaires

Demandes de subventions pour écoles et conférences

Conférences, colloques, congrès

examens des laboratoires et des chercheurs affectés

examen à deux ans du PCC UMR 7553

renouvellement à 4 ans du CENBG

Evaluation à deux ans du GANIL

Examen à 4 ans de l’ISN Grenoble

Renouvellement à 4 ans de l’IPN de Lyon

Renouvellement à 4 ans du LAPP

Examen à deux ans du LPNHE Paris

examen à 4 ans du Centre de Calcul (CCIN2P3)

Directions de laboratoires en renouvellement

grandes collaborations : ALICE et AVAL du CYCLE

électronucléaire

Politique du ministère : présentation de B.Tamain

Organisation des concours 2003

Exposé de politique scientifique de la directions

scientifique.

Cas particuliers de chercheurs

Motion sur le renouvellement des directeurs de

laboratoires

Evaluation de la participation française à la

collaboration ALICE au LHC

Rapports des rapporteurs concernant les laboratoires

examen à deux ans du PCC UMR 7553

renouvellement à 4 ans du CENBG

Evaluation à deux ans du GANIL

Examen à 4 ans de l’ISN Grenoble

Renouvellement à 4 ans de l’IPN de Lyon

Renouvellement à 4 ans du LAPP

Examen à deux ans du LPNHE Paris

Membres de

la section

Jean-Pierre Barbe, Michel Baubillier, Robert Baumgarten, Monique Bex, Guy Coignet, Philippe Chomaz, Maryvonne De Jésus, Jacques Dumarchez, Alain Falvard, Robert Frascaria, Denis Jouan, Amel Korichi, Pierre Lutz, Stéphane Monteil, Jean Péter, Philippe Quentin, Alexandre Rozanov, Jean Pierre Thibaud

Direction scientifique[1]

Daniel Guerreau, Stavros Kastanevas, Elisabeth Le Marois, Guy Wormser

Secrétariat du comité national

Carmen Diop

Directeurs

de laboratoire[2]

P.Aguer, J.Chauvin, J.Colas, Y.Collot, Y.Declais, B.Haas,

Représentant

de la Mission Scientifique Universitaire [3]

B.Tamain

La section approuve le compte rendu de la réunion de printemps 2002 et de l’automne 2001, avec quelques remarques :

- Compte rendu d’automne 2001: A.Rozanov rappelle qu’il s’est prononcé contre le rapport concernant les grandes collaborations ATLAS et CMS.

- Compte rendu de printemps : ajouter dans le titre qu’en annexe se trouvent les résultats de concours

Fonctionnement de la section

Remplacement des deux démissionnaires : la décision officielle n’est pas sortie, 4 noms ont été proposés.

Au titre de la section, Jacques Lefrancois était membre du conseil scientifique de l’IN2P3 et Vanina Ruhlmann-Kleider était membre du conseil d’administration du département.

Jacques Lefrancois a accepté de participer au conseil scientifique qui se réunira début décembre.

Concours 1994 annulé

Concours 94 annulé : le conseil d’état, suite a une demande de L.Gonzales-Mestres, a sommé le CNRS de rétrograder les lauréats rétroactivement. Les candidats auront une feuille de paye négative fin 2002. le service dans la fonction de DR2 ayant cependant été fait depuis 1994, ils toucheront une indemnité compensatoire. Un arrangement a pu aussi être trouvé pour la personne partant à la retraite.

Budgets et postes

L’arrêté précisant les postes au concours n’est pas encore paru. Actuellement des discussions ont lieu a propos des Commissions InterDisciplinaires. Cependant le nombre de postes correspondant à la section 03 est approximativement connu : 10 postes CR et 7 postes DR2.

Les postes pourraient être répartis comme suit

- 6 postes DR2

- 1 poste DR2 pour Atlas à l’ISN

- 1 poste CR1

- 1 poste CR1 pour Antares au CPPM

- 6 postes CR2

- 1 CR2 : méthodes statistiques de traitement du signal et de l’image, traitement intensif et fusion des données, calcul distribué : applications aux projets de physique subatomique et des astroparticules (STIC)

- 1 CR2 pour ALICE à l’IPNO

De plus , le CSNSM recevra un poste de CR2 recruté par la section 19

pour le CID astroparticules, 1 poste DR2, 1 CR1 et 2 CR2 sont prévus, dont un des postes pourraient correspondre finalement à l’IN2P3. L’affichage est très large

·

physique fondamentale appliquée à l’astrophysique,

notamment, concernant la matière ultradense,

·

astrophysique nucléaire,

·

cosmologie théorique,

·

cosmologie observationnelle,

·

détection des phénomènes cosmiques de hautes énergies.

:

Ces chiffres seront a comparer globalement avec ceux de l’année dernière: 8 DR2 et 14 CR.

R.Frascaria demande quels sont les recrutements dans les autres sections.

D.Guerreau répond que si la discipline est une des plus mal servies, toutes les sections ont vu leurs recrutements baisser très fortement, à la suite des 137 postes supprimés au CNRS. On peut trouver cependant une certaine compensation dans les 200 possibilités de CDD qui sont ouvertes cette année, et auxquelles des Français peuvent postuler. Ce seront probablement des contrats de l’ordre de 18 mois.

D .Jouan remarque que l’année dernière un plan de recrutement pluriannuel avait été défini par le ministère pour le CNRS, de l’ordre de 200 postes de plus par an sur 5 ans. C’est donc une diminution de 357 postes. Dans le même temps on crée des CDD: il semble clair que la politique soit de remplacer les postes statutaires par des postes précaires. A terme de telles évolutions sur les statuts des personnels conduisent à la disparition du CNRS actuel, surtout que dans le même temps le comité national est marginalisé par l’administration.

Il est inquiet de l’évolution des effectifs dans les laboratoires IN2P3 dans les prochaines années. Si les chercheurs partaient à la retraite a 60 ans, on pourrait avoir 20% de baisse de l’effectif total dans les cinq prochaines années. Et tous les laboratoires ne seront pas touchés de la même manière. Par ailleurs avec une limitation stricte du rapport ITA/chercheur, ceci pourrait entraîner un effet sur les ITA qui pourrait désorganiser des services techniques.

Pour D.Guerreau on aurait une baisse plus faible, de 10% a la fin de la décennie, en fonction des extrapolations faites à partir des modalités des départs en retraite observés ces dernières années. P.Lutz rappelle que ces dernières années on a eu tendance à surestimer les départs.

A.Korichi demande que la section émette une motion.

M.De Jesus est inquiète de l’effet des affichages dans ce contexte de baisse.

D.Guerreau complète la description en rappelant que les activités de radiochimie sont importantes dans les laboratoires de l’IN2P3, et que ceci est reconnu par le CNRS. Pour la troisième année consécutive cette thématique bénéficie d’un recrutement, cette année un poste de chimie des solides, section 19, va être affiché pour le CSNSM, à la suite de discussions avec le département de chimie.

R.Frascaria rappelle que le futur du potentiel ITA est aussi une question cruciale pour celui de la discipline, et qu’un rapport a été produit par la direction de l’IN2P3, coordonné par JP.Reppelin.

Commissions interdisciplinaires (CID)

A la session de printemps on avait déjà fait le constat que le fonctionnement des concours interdisciplinaires n’était pas complètement satisfaisant à cause de leur composition qui limite le nombre d’experts des autres sections. La Directrice du CNRS a proposé de créer des commissions interdisciplinaires, qui ont le grand avantage d’être prévues par le statut actuel du centre. La CPCN s’est déclarée favorable à une solution plus légère que ces commissions, dont la géométrie était de plus contestée pour au moins 3 sur les 5 proposées. La CPCN a voté à l’unanimité contre ce projet de CID en septembre 2002. la situation est d’autant plus compliquée que le Conseil Scientifique, le Conseil d’administration et le Comité Technique Paritaire ont émis un vote favorable. Une réunion est prévue au ministère cette semaine à ce sujet[4].

Ce qui est prévu actuellement : des commissions de 21 membres, dont 14 à élire dans le comité national dans son ensemble, par les membres des sections du comité national concernés. Il n’y donc pas de quota par section concernée, ni même de limitation aux sections. Il s’agit d’une procédure très lourde.

La section 14 a émis une motion, elle soutient la création de la CID astroparticules, mais précise les limites des attributions de cette commission.

- Limite dans le temps : ce n’est pas un précurseur du redécoupage

- Limitation du rôle : exclusivement le recrutement, pas l’évaluation

- Pas d’évaluation d’unité en particulier

- Composition : puisque limité aux concours il n’est pas utile de désigner des élus C, par ailleurs 12 membres dans les trois sections concernées suffisent

- L’affectation doit être faite par la commission en accord avec le département concerné

P.Quentin remarque qu’il faudra tenir compte des postes astroparticules qui seront affectés par cette commission dans la distribution qui sera réalisée par la 03. D.Guerreau confirme que l’origine de ces postes se trouve dans les départements disciplinaires. J.P.Thibaud remarque que cette nouvelle structure va compliquer la vision générale, on crée une usine à gaz alors que l’on arrivait à gérer correctement les questions liées aux astroparticules. P.Lutz fait ressortir que des problèmes existent dans les situations générées récemment par des jurys de concours interdisciplinaires. Pour J.P.Thibaud dans le cas évoqué il n’est pas surprenant que le contexte pose problème, puisqu’il s’agissait d’un échange a priori. Pourquoi faire recruter par une autre section un poste d’expérimentaliste dans un laboratoire IN2P3 ? A.Falvard pense que c’est la gestion qui pose problème : il faudrait se limiter à la section concernée, ne pas rajouter d’extérieurs. Il faut éviter les solutions inutilement administratives.

M.Baubillier pense qu’il est important que les sections soient fortement associées au problème des affectations en général , ceci éviterait aussi en particulier que des sections ou des candidats ignorent délibérément le problème de l’adéquation du candidat au poste.

D.Guerreau reconnaît que les CID semblent une machinerie lourde, mais que c’est la seule solution réglementairement possible –le cadre de la fonction publique est rigide- pour tenter de résoudre les problèmes posés par la gestion de l’interdisciplinarité, dont on voit bien aussi qu’ils existent. Il faut réaliser un brassage plus grand. Pour J.Dumarchez, une commission interdisciplinaire aurait conduit dans le cas le plus récent à un simple échange de candidats, c’est à dire une solution profondément non interdisciplinaire. L’interdisciplinarité telle qu’elle se pratique actuellement n’apporte pas de moyens supplémentaires, on se borne à enlever des postes dans les sections disciplinaires pour les affecter à l’interdisciplinaire. J.Peter souhaite une solution intermédiaire, proche du fonctionnement actuel mais avec plus d’experts extérieurs dans les jurys de concours. P.Lutz précise qu’actuellement il y a une limite sur le nombre d’experts dans les concours, et rappelle qu’ils doivent appartenir au comité national.

En réponse à une question sur le sens du poste DR2 affecté au CID, D.Guerreau rappelle que c’est une demande de G.Berger d’avoir un affichage thématique très large (voir au dessus) pour les CID. Ce poste de DR2 a été rajouté par le comité de direction du CNRS. J.P.Thibaud remarque que ceci ne respecte pas ce qui avait été annoncé par la direction du CNRS : ces commission ne devaient s’intéresser qu’au recrutement de jeunes chercheurs.

Apres une discussion et une série de votes concernant le détail du texte, une motion a été votée (voir annexe).

Calendrier 2003

Les visites de laboratoires sont maintenant effectuées au printemps

Au premier semestre 2003, calendrier de la section 03 :

Session de printemps (visites de laboratoires) 17 au 21 mars

Auditions 13 au 16 mai

Jury d’admissibilité 26 au 28 mai

La titularisation arrive désormais plus tôt, après un an.

La section émet un avis favorable pour la titularisation de :

Christian FINCK UMR 6457 Nantes

Berrie

GIEBELS LLR Palaiseau

Arnaud LUCOTTE

LAL Orsay

Matteo BARSUGLIA

LAL Orsay

Gregory CANCHEL CENBG

Bordeaux

Jean Christophe HAMILTON ISN

Grenoble

Fairouz HAMMACHE IPN Orsay

Santiago PITA PCC Collège de France

Emmanuel SAUVAN CPPM Marseille

Edwige TOURNEFIER LAPP Annecy

Benjamin TROCME IPN Lyon

Pierre VAN HOVE IReS Strasbourg

Patrice VERDIER LAL Orsay

Karsten JEDAMZIK UMR5825 (SPM) Montpellier

Thierry AUGER UPR2801 (SC)

Vitry

A revoir au printemps 2003 :

Cristina CARLOGANU LPC Clermont

Affectation Directeur de recherche

F. DERUE ATLAS LPNHE Paris SCHWEMLING

M. KERVENO PACE IReS Strasbourg G.RUDOLF

N. LE NEINDRE SPIRAL IPN

Orsay M.F.RIVET

V. POIREAU BABAR LAPP Annecy J.P.LEES

N.REGNAULT CMS LLR Palaiseau P.BUSSON

P. ROBBE LHCb LAL Orsay O.CALLOT

J. STARK D0

ISN Grenoble G.SAJOT

R. TIEULENT ALICE IPN Lyon J.Y.GROSSIORD

D. VERNEY SPIRAL GANIL Caen F. DE OLIVEIRA

D.AUTIERO OPERA IPN

Lyon

D. BRASSE Biologie-Physique IReS

Strasbourg

K.

HAUSCHILD Structure Nucléaire CSNSM

Y. GALLANT Astr. Gamma GAM Montpellier

B.REVENU AUGER GReCO/IAP(SDU) N.DERUELLE

La section désigne un parrain pour suivre ce chercheur affecté dans un laboratoire hors IN2P3 : J.DUMARCHEZ

Dossier traité par la section :

G. DUBUS AUGER LPNHE Paris LETESSIER-SELVON

dans la 14 un parrain a été désigné : P.TUCKEY

Ecoles thèmatiques

Avis favorable pour

Physique du Tev au collisionneur les Houches

Physique des particules et cosmologie Cargese

Physique et astrophysique du rayonnement cosmique Orsay

du détecteur à la mesure Roscoff

Ecole de Gif Gif

Ecole Joliot Curie Maubuisson

Moriond gravitation Moriond

Moriond cosmologie Moriond

Moriond interaction électrofaible et théories unifiées Moriond

Moriond QCD et interactions hadroniques à haute énérgie Moriond

Conférences, colloques, congrès

Classement en deux groupes :

Groupe A :

PAVI0, from

parity violation to hadronic structure and more..

COMEX

IWM2003

international workshop on Multifragentation and related topics

Where

cosmology and fundamental physics meet

Rencontres

de Moriond

EEP03

international workshop on probing nuclei via (e,e’p) reaction

Journées jeunes chercheurs de la division champs particules matière de la SFP

Groupe B :

Congrès ALICE dimuons

JUAS (joint

universities accelerator school

EU Network (ondes gravitationnelles)

First

European Health Grid

Weak

interaction in nuclei and astrophysics: standard model and beyond

Le conseil de laboratoire a soutenu la solution finalement proposée : une équipe de direction.

J.P.Thibaud déplore que la section ne soit consultée qu’après coup

Pour D.Jouan ceci résulte cependant d’un processus complexe. La direction avait retiré sa proposition au printemps, mais l’a reposée pendant les vacances, tandis que dans le laboratoire il n’y a finalement pas eu une mobilisation très forte pour défendre une solution alternative, même si celle proposée par la direction avait été majoritairement mise de coté. Du coté de la section on en avait parlé à l’automne 2001 et la direction avait alors précisé que elle attendait des propositions. Le retard n’est donc pas uniquement du fait de la direction.

P.Chomaz insiste pour que, indépendamment du fond, la forme soit respectée.

P.Lutz regrette que au niveau de la lettre du département on ait parlé de nomination du directeur, alors que la section n’avait pas encore donné son avis et que le bureau avait expressément précisé que il fallait attendre cette décision, même si compte tenu de la situation créée par cette discussion qui durait depuis un an, des mesures transitoires pouvaient être prises pour mettre en place la solution à laquelle le conseil de l’IPN avait apporté son soutien.

Au niveau du laboratoire, l’ancien directeur avait d’ailleurs évité de parler de nomination, mais seulement de prise de fonction.

R.Baumgarten et R.Frascaria estiment que, quelles que soient les justifications invoquées, on est obligés de constater que la section est toujours consultée après coup, ce qui est inadmissible.

P.Quentin suggère que, de façon générale sur ces questions, la direction de l’in2p3 envisage de se doter d’un calendrier.

J.P.Barbe remarque que la notion d’équipe de direction aura un sens effectif, notamment parce que la division de la recherche et sa direction participeront fortement à la définition de la politique scientifique.

J.Dumarchez se demande néanmoins comment le refus initial a pu se transformer en acceptation.

Finalement la section a émis un avis favorable sur la nomination de D.GUILLEMAUD-MUELLER à la direction de l’IPN

(8 oui, 3 non, 3 abstentions, 4 refus de vote)

Par ailleurs une motion concernant la procédure de renouvellement des directeurs de laboratoire a été votée (voir annexe)

Certains chercheurs ne font pas leur rapport. On s’interroge sur la manière d’insister aupres de ceux qui ne réagissent pas au rappel: faut il passer par le directeur de laboratoire ? Pour conserver l’indépendance du fonctionnement du comité national, alors que les propositions de l’administration du CNRS vont dans le sens de diminuer ses prérogatives au profit des directions de département et de laboratoire, peut être est il préférable de développer plutôt les contacts directs avec la section.

Pour les renouvellements de directeurs, on constate certains problèmes pour arriver à ce que le processus se passe correctement au niveau des consultations des instances, en particulier celles des conseils de laboratoires. L’IN2P3 devrait insister auprès de ses directeurs pour que ceux ci respectent bien les procédures (voir motion).

Les compensations des astreintes ont été plusieurs fois évoquées, soit pour les charges importantes qu’elles pourraient peut être entraîner si le nouveau cadre était accepté pour les ITA au CNRS, soit pour les disparités – qui peuvent être acceptées par les personnels concernés - dans les habitudes actuelles, soit pour les limitations qu’elles imposent dans le suivi technique de dispositifs expérimentaux. Une réflexion est d’ailleurs en cours au niveau du CNRS, les directeurs de laboratoires ont été interrogés.

La question du futur des recherches fondamentale en physique nucléaire a été plusieurs fois posée en constatant qu’un déséquilibre tendait à se former entre les équipes travaillant sur des thématiques appliquées liées à l’énergie thermonucléaire, qui bénéficient de recrutements, et celles travaillant sur la physique nucléaire fondamentale dont l’existence pourrait être menacée par de prochains départs en retraite. Or l’existence d’activités appliquées n’est possible à terme qu’en s’appuyant sur des activités fondamentales, et il faudrait veiller à ce qu’une situation déséquilibrée ne s’instaure pas par excès de priorités ou par manque d’anticipation.

Le colloque de prospective de l’IN2P3 à Giens a bien montré qu’un futur était possible et souhaitable pour des faisceaux stables.

Une discussion a eu lieu plusieurs fois sur les limites de la sphère d’intérêt de la section, certains militent pour une définition plutôt exclusive du type « ce que la direction de département et les directions de laboratoires ne font pas déjà », d’autres considèrent que les sections du comité national ont vocation à s’intéresser à tout ce qui a effet sur les activités des chercheurs.

Un problème récurrent est la communication entre les personnes et l’ambiance de travail. La section est-elle compétente pour s’intéresser à ces questions ? Mais sinon qui est compétent ?

Faut-il s’intéresser à la structuration des équipes dans les laboratoires ? Faut-il favoriser les regroupements ? Mais n’est ce qu’une affaire d’organigramme pyramidal ? il semble y avoir un certain consensus que quoi qu’il en soit il n’est pas efficace de brusquer les évolutions.

Dans les mois qui viennent il y aura une discussion concernant l’avenir des participations à D0 et l’articulation avec les participations au LHC.

L’IN2P3 est passé à une gestion centralisée pour les visiteurs étrangers, c’était alors pour résoudre un problème légal, mais il semble que maintenant la direction générale encourage les labos à proposer directement des dossiers.

Dans certains endroits (CCIN2P3, LLR) les personnels techniques sur statuts précaires (CDD) se sont multipliés.

examen à deux ans du PCC UMR 7553

Le PCC est un laboratoire très dynamique, très équilibré compte tenu des choix scientifiques formant un ensemble cohérent, concentré sur la physique hors accélérateurs.

La production scientifique du laboratoire est excellente dans tous les domaines de recherche abordés. Les axes de recherche sont tous tournés vers des sujets d’avenir avec un important potentiel de découvertes. Néanmoins, on peut noter la perturbation occasionnée par l’arrêt de GLAST au sein du laboratoire. L’arrêt de l’expérience HELLAZ a également marqué les personnes concernées mais le travail de R&D, lourd, fait l’objet d’un transfert de technologie vers le DAPNIA dont l’accord a été signé.

Nous avons remarqué un impact visible et important au sein des diverses collaborations nationales et internationales qui se traduit en un nombre important de stagiaires et thésards.

Tout ceci mérite que l’on félicite le laboratoire.

Pour l’avenir à court terme la gestion des modifications d’implantation dans les locaux du laboratoire du Collège de France devra se faire de façon à ne pas entraver les activités de recherche.

A l’horizon 2005 le laboratoire envisage de façon résolue son avenir dans le projet APC dans le cadre d’un partenariat élargi avec l’Université Paris VII, l’INSU et le CEA.

Dans l’état actuel du projet un Plan Pluri-Formation (PPF) a été mis en œuvre et ceci constitue une des deux origines budgétaires de la fédération ( la seconde étant en provenance des départements CNRS et CEA). Une partie du personnel déplore le manque de transparence et de concertations entre le conseil de laboratoire et la direction de l’APC.

Malgré le caractère exemplaire de la démarche entreprise, le comité souligne le réalisme avec lequel cette perspective doit être envisagée. Il n’apparaît pas de problèmes insurmontables mais un des points centraux sera à l’évidence le potentiel technique de la future unité à Tolbiac.

renouvellement à 4 ans du CENBG

Le Centre d’études nucléaires de Bordeaux-Gradignan donne une remarquable impression de mouvement et de dynamisme. Les succès importants qui ont été enregistrés ces dernières années dans les différents groupes de physique (grâce à un support technique de qualité) placent ce laboratoire, petit par la taille, à un excellent niveau au sein de l’IN2P3. Il doit être remarqué que cet excellent niveau est obtenu en dépit d’un soutien de base par équipe qui nous paraît inférieur à celui dont peuvent bénéficier d’autres laboratoires du même genre.

Une caractéristique importante du laboratoire est d’être à la fois très engagé dans les thématiques soutenues par l’IN2P3 (aval du cycle, noyaux exotiques, physique du neutrino, astronomie g de haute énergie) et également fortement intégré dans le paysage universitaire et régional à travers des recherches de type plus interdisciplinaire (physique avec des lasers de puissance, interface Physique Biologie, faibles radioactivités) Ceci nous paraît être un atout très fort pour le laboratoire, atout qui doit être préservé et même développé.

Les équipes travaillant sur des thématiques plus spécifiquement IN2P3 sont remarquables, leurs perspectives pour les quatre ans à venir sont claires, elles doivent être soutenues aussi fortement que possible.

Pour les autres activités, nous émettrons trois recommandations :

- L’opération AIFIRA nous parait très importante par la qualité des objectifs de physique, par son aspect pluridisciplinaire et par l’ancrage qu’elle représente pour le laboratoire au niveau universitaire et régional. Cette opération est bien partie, les moyens du laboratoire ne doivent pas manquer pour qu’elle soit une réussite

- La physique autour des lasers de puissance que développe une des équipes du laboratoire, avec le soutien fort de l’Université, nous parait originale et riche de promesses. Elle représente une certaine prise de risque scientifique qui nous parait pouvoir être soutenue par l’IN2P3, après examen scientifique par les instances compétentes.

- Le développement de la spectroscopie g à très bas bruit de fond par deux chercheurs du laboratoire a été indispensable. Elle a par ailleurs donné lieu localement à des développements pluridisciplinaires originaux. Il serait important de trouver rapidement une solution pour que cette expertise ne disparaisse pas.

- L’équipe de physique théorique doit être à terme renforcée pour que ne disparaisse pas un support indispensable au rayonnement de la discipline et à son enseignement

Evaluation à deux ans du GANIL

Le GANIL joue pleinement le rôle qui lui est demandé: il délivre les faisceaux d'ions lourds que la communauté des physiciens de cette discipline attend. Il développe et réalise les accélérateurs et les lignes de faisceaux qui résultent des projets des physiciens et des décisions des autorités de tutelle en respectant les cahiers des charges et les délais qui lui sont impartis. Il participe et intègre les grands ensembles expérimentaux jusqu'aux acquisitions de données qu'il standardise.

Le GANIL affirme son ouverture pluridisciplinaire avec le CIRIL et le secteur biologique a travers deux équipements: -une ligne basse énergie -IRRSUD- utilisable en permanence et une structure d'accueil pour la radiobiologie

Le parc d'accélérateurs et de lignes de faisceaux augmentant, le personnel permanent restant a peu près constant ,l'emploi du temps associé au nouveau régime des 35 heures posant des problèmes d'organisation du temps de travail-en particulier pour ce qui concerne les astreintes nécessaires à une bonne exploitation des installations- il est à craindre une surcharge de travail qui ne puisse être assumée par un personnel très impliqué dans ses tâches et dans la démarche qualité qu'il y associe. Ce personnel souhaite participer efficacement au projet SPIRAL phase 2, pour lequel un Avant Projet Detaille est demandé pour l'été 2003.

Les responsables tant au niveau Direction qu’au niveau des services se plaignent de la lenteur des réponses et parfois de la non-réponse de l’IN2P3 sur des points qui font problèmes, comme les astreintes , les promotions, les postes , les 35 heures .

Une réflexion plus générale concerne le statut présent de GIE du GANIL qui arrive a son terme en 2006.Cette réflexion n'est pas indépendante de l'étude en cours d'une installation européenne de seconde génération de type ISOL (EURISOL) que coordonne le GANIL et que la communauté GANIL verrait avec plaisir s'installer a Caen vers 2010 et devenir ainsi le Laboratoire européen pour la physique des états extrêmes de la matière nucléaire .

Examen à 4 ans de l’ISN Grenoble

Suite à l’examen qu’elle a fait de l’Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble, la section 03 du Comité National tient à féliciter l’ensemble de ses personnels pour la qualité de l’activité scientifique du laboratoire et pour le dynamisme qu’il démontre.

Pour ce qui concerne la physique des particules, on doit noter le beau succès de l’entreprise lourde engagée dans ATLAS et les choix judicieux faits lors de l’implication dans D0. Ceci laisse présager un bon impact dans l’analyse des données de LHC, une fois l’ensemble des forces regroupées.

L’ISN de Grenoble a su ouvrir très rapidement et avec une grande réussite un axe de recherche en astroparticules. Le petit groupe AMS devrait sans doute être consolidé par le recrutement d’un chercheur CNRS afin d’aborder dans les meilleures conditions l’analyse des données après avoir bien contribué à la construction de l’instrument et travaillé activement à la préparation de la physique. Le groupe de cosmologie a joué un rôle très important dans l’expérience Archeops et a tous les atouts pour faire de même dans Planck si on veille bien à maintenir son potentiel de recherche. L’évolution du groupe neutrino vers le projet EUSO est prometteuse.

Le programme de physique nucléaire s’articule autour du groupe de physique des réacteurs et du programme de physique hadronique ; les activités de structure nucléaire sont en diminution. Le programme de physique hadronique, réalisé à GRAAL et à JLAB, est d’une grande visibilité au niveau international. Son évolution à l’horizon 2005 est bien balisée. La section fait confiance aux physiciens de ce domaine qui abordent une réflexion ouverte pour qu’ils convergent au meilleur moment dans le choix de leur implication pour l’avenir. Le programme sur l’aval du cycle et la physique des réacteurs est également un engagement clef de l’ISN où s’expriment en particulier très bien les compétences du laboratoire en matière d’accélérateurs. L’implication sur les réacteurs à sels fondus est sans aucun doute un programme d’avenir. La section recommande toutefois que ne soit pas abandonné le travail très important sur l’aval du cycle. Le maintien de l’activité de structure nucléaire qui a une très bonne production scientifique est souhaitable en soi et pour le programme électronucléaire à l’ISN.

L’avenir du groupe de physique théorique se trouve sans doute dans le développement des contacts interdisciplinaires dans son domaine de compétence actuel et dans une ouverture de ses axes de recherche pour embrasser plus largement les activités expérimentales du laboratoire et de l’IN2P3.

La valorisation a également une place de choix à l’ISN de Grenoble. Le laboratoire sait très bien réinvestir ses acquis dans ses divers domaines de compétence, en instrumentation et en physique des accélérateurs notamment. C’est le cas en particulier pour l’interface physique-médecine et dans le domaine des sources d’ions.

La présence forte de l’ISN auprès de l’Université et de l’INPG doit permettre le maintien en son sein d’une composante solide d’enseignant-chercheurs de notre secteur disciplinaire sur le campus grenoblois.

Premier examen à 4 ans du GAM

Le Groupe d’Astroparticules de Montpellier a été crée à compter du 1er Septembre 2000 par le CNRS comme Formation de Recherche en Evolution (FRE 2276) avec l’appui de l’Université Montpellier-2 (UM2). Depuis Janvier 2001, le GAM est une Unité Mixte de Recherche (UMR 5139) associant l’IN2P3/CNRS et l’université de Montpellier-2. Le GAM est dirigé depuis sa création par M. Alain FALVARD.

Le GAM est un laboratoire jeune et très dynamique. Ses choix scientifiques sur l’exploration de l’univers avec les photons de hautes énergies forment un ensemble cohérent. On peut noter la grande ouverture du laboratoire sur le monde extérieur, un nombre exceptionnel de stagiaires et doctorants.

La production scientifique du laboratoire est sur une bonne pente ascendante. Les axes de recherche sont prometteurs à court et à long termes. Les groupes du GAM sont visibles, ont un impact important au sein des collaborations CELESTE et AMS. Les physiciens du GAM abordent très sereinement les prospectives du laboratoire après la fermeture programmée de CELESTE en 2004.

L’évolution des relations avec l'Université Montpellier-2 est très bonne. Le renforcement des liens avec UM2 par des postes de professeur et de maître de conférence est très souhaitable, surtout compte tenu du nombre d'étudiants en stage et de doctorants dans le laboratoire. Le souhait des physiciens de renforcer par les prochains recrutements le profil physicien-expérimentateur semble très raisonnable.

La commission félicite l’ensemble du laboratoire pour son dynamisme, la qualité de ses recherches et sa grande ouverture vers le monde extérieur.

Examen à deux ans de l’IreS

Un hommage a été rendu à la mémoire de J.P.Vivien, décédé brutalement en 2002.

Avis de la section sur le laboratoire :

L’examen de l’IReS s’est déroulé dans un contexte particulier découlant de la perspective de l’arrêt du Vivitron fin 2003. Malgré la tension générée par cette décision et la difficulté d’accepter l’arrêt d’un appareillage dont l’optimisation avait nécessité beaucoup d’effort et qui atteignait son meilleur niveau, les intervenant ont fait preuve d’une responsabilité qui a impressionné les représentants de la section, en étudiant des solutions pour l’avenir y compris dans le domaine des faisceaux stables en physique nucléaire. Cet examen faisait suite aux journées de Giens sur la prospective de la discipline aux cours desquelles les projets pour la physique nucléaire sont bien apparus, projets dans lesquels l’IReS a toute sa place et pourrait y avoir un rôle de premier plan. Suite souvent à des départs, en particulier en retraite, un certain nombre d’équipes se révèlent réellement sous critiques en physiciens, comme Nemo, ou Alice, et ce phénomène va continuer. La nécessité de choix s’imposera à brève échéance, ce qui imposera de définir des priorités qui devront s’attacher a préserver les projets majeurs du laboratoire. L’évolution des problématiques ou des techniques impose désormais d’envisager les projets au niveau européen et d’y être parmi les premiers. Là est certainement la voie pour l’IReS. Cependant une activité de Recherche et Développement locale, et éventuellement de Construction de masse doit être soutenue afin que la place de l’IReS sur le campus de Cronenbourg et vis à vis de l’ULP soit bien visible et reconnue comme lieu d’excellence. Parallèlement le programme du Vivitron sera mené à son terme dans les meilleurs conditions. Le reclassement et la formation du personnel ne pourra intervenir qu’après l’échéance de fin 2003.

La commission entend souligner l’évolution positive et remarquable du groupe CMS et d’une manière générale de l’ensemble des activités du Département « Quarks, leptons et noyaux chauds ». L’arrivée récente de F. AZAIEZ à la tête du Département « Physique du Noyau et Aspects Pluridisciplinaires »doit être considérée comme un élément très positif en faveur du dynamisme des équipes, bien que l’on puisse souhaiter très fortement plus de sérénité dans les rapports humains. Un élément important pour aider à ce qu’il en soit ainsi serait de spécifier clairement quelles sont les responsabilités qui sont dévolues au Directeur Scientifique du Département. Le rôle moteur de D.HUSS est reconnu dans ses efforts pour faire évoluer l’ensemble du laboratoire, de clarifier ses objectifs et d’accroître les relations avec les instances régionales. Toutes les structures du laboratoire doivent maintenant travailler solidairement à la construction du futur du laboratoire, qui s’annonce prometteur étant donné les compétences en présence et les nombreuses perspectives de recherche ouvertes.

La commission soutient l’IReS qui fait face à des défis en particulier en physique nucléaire. Il possède des atouts en particulier en moyens humains y compris ITA. L’IN2P3 doit apporter une attention particulière à ce laboratoire qui va évoluer rapidement.

Renouvellement à 4 ans de l’IPN de Lyon

L’IPNL est un laboratoire très fortement lié à l’université qui conduit depuis longtemps une grande variété de recherches en physique subatomique.

Le laboratoire a souffert de nombreux départs de personnels techniques et chercheurs dans les dernières années mais a su conserver une production scientifique de grande valeur. Des résultats de tout premier plan ont été obtenus ces quatre dernières années dans beaucoup de domaines.

La politique scientifique du laboratoire, à la fois en matière de recrutement et d’arbitrage dans la distribution des soutiens techniques aux expériences nous apparaît équilibrée et susceptible de permettre au laboratoire de tenir sa place au sein des grands projets dans lesquels il est impliqué.

Les évolutions engagées sous la précédente direction, poursuivies par la direction actuelle et portées par les personnels vont dans un sens que le comité juge très positivement. Le rapprochement des groupes de physique nucléaire, la redéfinition des missions des services techniques ou encore la convergence affirmée des thématiques de recherche du groupe théorie vers les problématiques expérimentales du laboratoire en sont autant d’illustrations.

Quelques points liés à la multiplicité des expériences requièrent selon nous une attention particulière dans un futur proche. L’évolution naturelle de l’activité Supernovae vers l’expérience SNAP, tout comme la participation au Run IIb du Tevatron, mériteront un examen attentif au regard des disponibilités en personnels techniques et chercheurs. Le rapprochement affirmé des groupes de physique nucléaire expérimentale doit se poursuivre et trouverait une traduction dans une phase intermédiaire de recherche et développement instrumentale. Enfin, dans le contexte délicat de la collaboration CMS et singulièrement, dans un passé récent, de la calorimétrie électromagnétique, le comité a apprécié le travail de l’équipe et souhaite que la direction continue d’accompagner l’évolution du projet.

Le comité a par ailleurs particulièrement apprécié le virage réussi de l’équipe impliquée dans la trajectographie de CMS après l’abandon par la collaboration de la solution MSGC. Il félicite le laboratoire pour le dynamisme qu’il manifeste dans ses recherches pluridisciplinaires, en particulier dans les domaines des agrégats d’hydrogène et des effets biologiques des radiations, des études de canalisation, de l’aval du cycle et des applications médicales.

Renouvellement à 4 ans du LAPP

Le LAPP est un laboratoire très dynamique. La transition

vers l’après LEP s’est très bien passée.

Les priorités scientifiques affichées par le laboratoire ont

permis à l'équipe ATLAS de mener à bien ses engagements, et à l'équipe VIRGO

d'aboutir aujourd'hui à la phase de commissionning de l'expérience. Par

ailleurs il faut noter que l'ensemble des groupes du LAPP ont un impact visible

et important dans les collaborations.

Les relations entre les groupes de physique et les groupes

techniques sont coordonnées de façon satisfaisante. Le laboratoire a su tisser

des liens avec les partenaires locaux qui permettent de fructueuses

coopérations (LAPTH, ESIA, Université). La section 03 soutient vivement le

projet de structure d'accueil LAPP-LAPTH, qui permettra de former et de

préparer des physiciens français à l'arrivée des données LHC et de renforcer

des échanges avec des phénoménologues en France.

Nous félicitons le laboratoire pour la qualité du travail de recherche qui se traduit par un fort taux d'accueil de stagiaires et doctorants, ainsi que pour son implication dans la diffusion de la culture scientifique.

Examen à deux ans du LPNHE Paris

Le LPNHE Paris VI,VII confirme, comme il avait été remarqué lors de la visite précédente de la commission 03, qu’il est un très bon laboratoire regroupant du personnel de qualité. Il est engagé à la fois dans des programmes de physique sur accélérateurs (Babar, Harp, D0, ATLAS , Lin Coll.) et hors accélérateurs ( Auger, Supernovae, HESS) dans lesquels il a des contributions significatives et parfois prépondérantes . Le programme est bien équilibré entre expériences en prise de données, qui démarrent ou en préparation. Ces expériences attirent un nombre important de doctorants , ce qui est aussi certainement dû à la très grande implication des Enseignants-Chercheurs au niveau des DEA des Universités Paris VI et VIII. Un problème éventuel pour le long terme pourrait peut être venir de la grande dispersion géographique des sites expérimentaux des expériences auxquelles le LPNHE participe et on devra être y attentif dans le futur.

Les services techniques , malgré le grand roulement du personnel de ces dernières années , ont fourni des contributions de qualité et ont assuré leurs responsabilités. Les effectifs sont revenus, grâce à l’aide de l’IN2P3 à des niveaux corrects. Il faudra toutefois anticiper les départs à la retraite qui se profilent.

Enfin , la création de l’APC

–Tolbiac qui avait suscité des craintes ne semble pas poser de problème

actuellement. Il est souhaitable que la

“ mutualisation “ partielle des services de mécanique qui se

pratiquait avec le PCC soit poursuivie avec l’APC.

examen à 2 ans du LLR

Le

LLR est un laboratoire au programme scientifique bien équilibré, aux équipes

dynamiques et aux responsabilités importantes. Les moyens techniques sont en

bonne adéquation avec les besoins des expériences.

Parmi

les questions repérées comme devant être surveillées par le précédent examen,

la structure du groupe d’électronique est maintenant bien établie et reconnue

et son fonctionnement s’en trouve apaisé.

Par

contre la nécessité d’au moins un poste supplémentaire d’administratif est plus

que jamais vérifiée. Le faible nombre de doctorants persiste et affecte presque

tous les groupes : il nous semble qu’une démarche doit être entreprise et

maintenue dans la durée pour espérer inverser cette tendance. Enfin le problème

du statut des personnels de l’École Polytechnique doit absolument trouver une

solution acceptable.

examen à 4 ans du Centre de Calcul (CCIN2P3)

La section 03 félicite le CC-IN2P3 pour l’ampleur et la qualité des services rendus aux expériences et laboratoires de l’IN2P3 et du DAPNIA. Elle note avec satisfaction l’effort d’équipement adapté aux besoins spécifiques de la discipline et félicite la direction et le personnel du Centre pour leur réactivité et leur réussite dans l’adaptation des moyens pour une croissance de la capacité de calcul d’un facteur deux par an.

La section 03 apprécie la mise à disposition de services variés, tant internes qu’externes, et encourage le Centre à poursuivre ses ouvertures.

Néanmoins, certaines difficultés ne doivent pas être négligées :

· Budget : les ressources proviennent presque exclusivement des dotations du CNRS (~75%) et du CEA. Les évolutions du CC-IN2P3, liées aux grandes expériences actuelles et futures, nécessitent des budgets supérieurs aux allocations actuelles.

· Personnel : la croissance des services demandés au Centre n’a pu se faire que grâce à une assez forte augmentation des CDD. L’effort de titularisation de ces CDD entrepris depuis quelques années est positif et doit être poursuivi. Le CC-IN2P3 a besoin que l’IN2P3 poursuive son soutien en matière de postes statutaires.

· Ouverture : La culture informatique de nos domaines de recherche peut servir d’autres communautés, et inversement. Une telle ouverture doit se faire en respectant des conditions vis à vis des utilisateurs actuels.

·

Communication interne : la charge de travail

accrue entraîne des tensions compréhensibles, en particulier notées dans le

service interne. Des efforts réciproques doivent être poursuivis pour améliorer

la communication à tous les niveaux, par exemple quant au fonctionnement du

Conseil d’Unité.

examen à 2 ans du CCSD

inspiré de « arXiv » de Los Alamos, cette base de données de publications scientifiques à l’initiative de la communauté scientifique Française est hébergée au centre de calcul a Villeurbannes. Il est conçu comme complémentaire de arXiv et une interface « HAL » (Hyper Article en Ligne) facilite la consultation et le dépôt des documents.

Phynet est aussi hébergé au CCSD ainsi qu’un serveur de thèses.

On s’interroge sur les liens avec DEMOCRITE.

On s’interroge sur les risques induits par une indexation en vue d’une évaluation, et la proposition faite par un membre de la section d’une grande base de données qui contiendrait aussi les rapports de la section. Il convient d‘être attentifs à ne pas organiser une gestion de la recherche dans une totale opacité. Il y a aussi un risque de transfert de l’évaluation scientifique vers des instances plus administratives que le comité national.

Par ailleurs on peut noter que la société privée qui intervient dans cette base de donnée est très compétente sur ces sujets puisqu’elle gère déjà le science citation index.

Avis favorable pour le renouvellement du CCSD, UPS 2275 (SPM) responsable : LALOE

La section donne un avis favorable pour la nomination de

J.COLLOT comme directeur de l’ISN en remplacement de J.CHAUVIN

B.HAAS comme directeur du CENBG en remplacement de P.AGUER

Et à la reconduction de

J.COLAS comme directeur du LAPP

Y.DECLAIS comme directeur de l’IPNL

A.FALVARD comme directeur du GAM

voir rapports en annexe

Le CESR, centre d’études spatiales de rayonnements, dont D.Lequéaut a été nommé directeur en 1996, a naturellement de nombreuses affinités avec les activités de l’IN2P3. Il a notamment des liaisons à travers Intégral, et par des développement de détecteurs de haute énergie dans le GDR PCHE. Le GIATHE, sous la double tutelle du directeur du CESR et de celui du CENBG, est un groupe de 6 ou 7 enseignants qui ont une importante activité de développement instrumental. Après une participation à CELESTE, ils se réorientent vers des détecteurs solides de photons, en liaison avec un laboratoire de Toulouse et avec des perspectives dans HESS et EUSO. Il serait donc naturel que les relations avec ces laboratoires se développent, de plus dans une région ou l’IN2P3 n’a pas de laboratoire.

Avis favorable pour le renouvellement du CESR, FRE2194, responsable : BIGNANI

Examen

à deux ans

Avis favorable pour

Gédépéon GDR 2287

L’intitulé passe de « gestion des déchets par options nouvelles » à « gestion des déchets et production d’énergie par des options nouvelles »

Directeurs : Delpech et J-M.Loiseaux

SUSY GDR 2305

Bilan à 4 ans :

GREX : (resp : S.Reynaud)

Se tourne vers le spatial (LISA) tandis que l’IN2P3 évolue à travers VIRGO vers EGO. Ce GDR a bien joué son rôle, mais il n’a plus de participation IN2P3.

Au sein du ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, trois directions nous concernent plus particulièrement:

la Direction de la Recherche et la Direction de la Technologie, qui dépendent du ministre délégué à la recherche et aux nouvelles technologies, et la Direction de l’Enseignement Supérieur. A noter que tous les postes sont gérés par la direction de l’enseignement supérieur.

La MSU, mission scientifique universitaire rattachée à la direction de l’enseignement supérieur, s’appelle désormais MSTP (p=pédagogique), et va devenir la structure d’expertise scientifique unique des ministères. Ceci devrait lui donner plus de prérogatives de ce point de vue, mais par contre elle ne gèrerait plus directement de budget.

En ce qui concerne les personnes en charge de ces structures, on ne prévoit pas de changement à la direction de la technologie, mais la directrice de la recherche devrait être remplacée[5], tandis que Jean Marc Monteil est le nouveau directeur de la direction de l’enseignement supérieur.

Michel Leboucher remplace Jean Francois Mella à la direction de la MSU. Il y envisage une politique ouverte: 11 DS ont été initiées au lieu de 8, physique, SPI et STIC ont été séparées, l’informatique est regroupée, un département transverse sur l’énergie est créé. Daniel Bideau prend la direction de la DS2, qui nous concerne en particulier, avec une équipe de 8 personnes représentant les différentes sous disciplines ainsi que l’international, et les liaisons avec le STIC.

Il faut remarquer que les équipes de l’IN2P3 ne sont pas assez impliquées dans les ACI.

400 postes de postdocs vont être accessibles à des Français, il faut regarder le site web (http://www.recherche.gouv.fr/recherche/aci/ et http://www.recherche.gouv.fr/recherche/formation/postdoccirculaire.htm) qui décrit postdocs et ACI. La probabilité devrait être de une sur trois.

B.Tamain répond à une question de D.Guerreau, en précisant que l’attribution de la gestion des postdocs au ministère ou aux organismes n’est pas encore décidée et pourrait changer d’une année à l’autre. Un principe est cependant établi : Les postdocs nouveaux ne doivent pas se substituer aux anciens.

Pour les ACI il faut essayer de s’insérer dans les priorités, ne pas hésiter à le contacter. Il faut suivre les informations sur le web. Il faut que la direction de l’IN2P3 l’informe des dossiers qui la concernent, au moins pour s’assurer que l’information est bien passée.

Si l’année dernière, il n’était pas obligatoire d’avoir les informations sur la personne concernée par le postdoc, c’était malgré tout un point positif. Il faut noter d’ailleurs que les nouveaux postdocs ne sont pas limités aux Français. Pour les anciens qui visaient plutôt des chercheurs de haut niveau, le salaire était ajusté au profil du chercheur étranger concerné.

J.Dumarchez s’interroge sur le sens de cette nouveauté, est-elle l’expression d’une volonté de remplacer les postes permanents par des postdocs ? B.Tamain n’a pas d’information pour répondre à cette interrogation, mais il constate aussi une diminution des postes, et une augmentation des CDD.

B.Tamain précise, en réponse à une question de D.Jouan, qu’il n’y a pas actuellement d’indication sur le profil (par exemple pour faciliter un retour de postdoc de l’étranger ou pour faire une liaison juste après la thèse)

D .Guerreau s’interroge sur le lien entre les responsables par discipline et la MSTP. Pour B.Tamain il y aura au niveau le plus élevé du ministère des experts qui se chargeront de la politique générale et qui examineront la cohérence de la politique des sites universitaires. La MSTP fera l’expertise et transmettra à ce niveau au-dessus, sans distribuer de financement, contrairement aux pratiques antérieures.

P.Aguer évoque l’épisode du renouvellement des contrats en 1995, où une différence de mode d’expertise a entraîné une diminution des crédits des laboratoires de l’ IN2P3. B.Tamain rappelle que par ailleurs on a retiré des moyens aux disciplines, pour les affecter aux recherches appliquées. A ce sujet il faut remarquer que le développement de la nouvelle direction scientifique pour les questions liées à l’énergie devrait concerner nos disciplines.

M.Baubillier constate qu’il y a des universités où la physique subatomique n’est pas enseignée, mais que les priorités affichées pour les domaines en relation avec les problèmes d’énergie devraient contribuer à corriger ces manques. B.Tamain répond qu’une lettre à été rédigée à ce sujet, insistant en particulier sur le blocage des effectifs dans nos disciplines. On nous fait remarquer que cependant il était possible d’aller enseigner dans d’autres universités.

R.Frascaria s’interroge sur l’utilisation des rapports des comités d’évaluation dans les expertises faites au niveau du ministère, et sur le choix des experts.

B.Tamain confirme qu’il y a une certaine évolution : jusqu’ici la MSU reprenait les conclusions des évaluations. Ceci pourrait changer à l’avenir, sans que ce soit systématique car il ne s’agit pas de dupliquer ce qui a été déjà fait. Le choix des experts est fait en fonction de leurs compétences et d’un certain niveau de confiance.

Pour les concours CR2 et CR1 :

Auditions 13 au 16 mai

Jury d’admissibilité 26 au 28 mai

Auditions et jury d’admissibilité se dérouleront à Paris.

Pas d’audition pour les DR

G.Wormser représente la direction scientifique du département.

La situation de la recherche dans le département PNC présente de très nombreux aspects positifs. De plus certains problèmes ponctuels ont trouvé une solution satisfaisante :

- Au LHC il a été possible de faire un contrat directement avec la société qui assemblait les dipôles, ce qui a résolu le problème posé par une faillite. Un retard dans la livraison des câble n’a pas eu d’incidence sur le planning grâce à un stock disponible suffisant.

- ATLAS et CMS ont résolu leurs problèmes de dépassement. De 70 à 80% ont pu être comblés. Une partie sera étalée dans le temps: ce sont essentiellement des fermes d’acquisition de données qui seront rajoutées a mesure que la luminosité augmentera. La date de démarrage prévue est avril 2007.

- Concernant atlas qui est la responsabilité principale de l’IN2P3 , le calorimètre est déjà a moitié assemblé, ce qui montre que on peut réellement avoir une vision claire du déroulement du processus. CMS est aussi bien avancé.

- En réponse à une question de R.Frascaria à propos du budget machine, G.Wormser précise que en septembre le comité Aymard a présenté un plan approuvé par le conseil du CERN de redéploiement et d’un étalement du paiement qui fait apparaître une réserve de 120 millions de CHF. Il y a des conséquences : il ne serait pas possible de financer un nouveau projet avant 2010, et des activités prévues initialement ne pourront être réalisées.

- En physique nucléaire on note la mise en évidence possible d’un état a 4 neutrons, et la découverte de la radioactivité à deux protons.

- L’APD spiral 2 va démarrer ces jours ci. Les plans financiers sont approuvés par la DSM et l’IN2P3. Le projet va être rediscuté au conseil scientifique de décembre.

- On va récolter dans les années qui viennent les fruits de VIRGO, HESS, AUGER, NEMO, qui ont commencé ou vont commencer à prendre des données. NEMO et EDELWEISS arrivent à point après les derniers résultats sur les neutrinos pour occuper le devant de la scène internationale.

Le futur scientifique à moyen terme est donc très prometteur, sans oublier BABAR, ARCHEOPS. Giens a bien mis en valeur un effort de réflexion à très long terme, par exemple concernant la perspective des faisceaux stables, grâce aux groupes de travail qui ont été mis en place dans les différentes thématiques. On va extraire de ces journées un document. L’idée de journées instrumentation a aussi été une réussite.

Le budget pour 2003 comprendra

- 11 postes pour l’IN2P3 CR1/CR2

- 7 postes DR dont un pour l’ISN Grenoble

- on attend 70 recrutements ITA pour l’IN2P3, donc une année plutôt bonne dans la mesure ou on espère compenser les départs.

- Les pertes en AP (au sens du budget de l’état) ne sont que de 1%. Les financements pour les grands équipement, LHC et GANIL, ont été obtenus. Le budget calcul est reconduit cette année. On n’a pas récupéré le niveau d’il y a deux ans, ce qui diminue ce que le centre de calcul fournissait aux unités, mais le fonctionnement du centre lui même a pu être préservé.

L’Europe ne fournira que 5% du budget de recherche, mais ceci devrait avoir un effet important.

- Les chercheurs IN2P3 sont plus fortement impliqués dans ces demandes, qui est une évolution. EURATOM est dans la continuité mais APECc est une nouveauté. On cherche à mettre en place un réseau autour des accélérateurs de physique des particules (DESY, FRASCATI, … , les laboratoires d’Orsay).

- La France a joué un rôle important dans le 5ème programme cadre autour des projets de grilles et l’IN2P3 joue un rôle important dans ce programme.

- Le budget sur la mobilité des chercheur a doublé ( bourses Marie Curie, centres associés) .

- Un Groupe de travail DSM IN2P3 a été mis en place, présidé par G.Wormser, recommandant une structure pérenne et commune pour réfléchir sur les projets a long terme concernant les accélérateurs. Il y a un potentiel de 135 FTE (full time équivalent) personnes dans ce champ. Une réunion entre les différents intervenants va avoir lieu pour réfléchir a des synergies, il y a en perspective de nombreux projets : hadronthérapie, collisionneurs, faisceaux de haute intensité,… .

- Plus largement on organise un séminaire pour envisager des possibilités de synergie, coordinations, mutualisation, entre labos, où sur des pôles régionaux. Le SMA qui réalise des miroirs alors que le laboratoire concerné n’est pas dans VIRGO, le CCPN, les licences pour la microélectronique, sont des exemples de questions ou d’activités qui sont déjà ou pourraient être concernées par une telle organisation.

- En décembre il y aura une réunion avec la direction du CNRS pour mettre en place une chaîne de contrats, en partant des laboratoires. En 93 on avait essayé de tels contrats, mais ils ne s’appuyaient pas sur ce que le CNRS pouvait fournir. Cette fois ci on veut obtenir des descriptions encore plus précises que pour la contractualisation.

- En réponse à une question de P.Lutz, G.Wormser précise que pour les postdocs il y a 400 postes dont 200 pour le CNRS, d’une durée de 12 mois, 2000 euros mensuels, et extensibles peut être a 18 mois. G.Berger avait indiqué que ces contrats commenceraient vers avril-mai 2003. C’est l’information dont on dispose actuellement, on estime que l’ordre de grandeur est de dix postes pour l’IN2P3. Le ministère de la recherche, qui est l’origine du budget correspondant, pourrait aussi intervenir dans le processus.

On examine les demandes de détachement émanant d’enseignants du secondaire.

Il s’agit d’un projet de développement de matériel pédagogique (TP, DVD,..) de physique nucléaire. La section est unanime.

Avis favorable pour le détachement à mi-temps de Philippe Jean-Jacquot, au près de l’IPN de Lyon UMR 5822

Le rapport de conjoncture dans sa version courte est finalisé, des modifications de détail sont envisageables encore pendant une semaine.

Nicolae CARJAN CENBG avis favorable au prolongement de sa mise à disposition pour un an à Los Alamos à compter du 01/11/2002 (sous condition de participation financière de Los Alamos)

Arnd SPECKA LLR avis favorable à la prolongation de sa mise à disposition à DESY pour un an à compter du 01/12/2002

Anne EALET CCPM avis favorable à sa demande de stage au LAM pour un an à compter d’octobre 2002

Lydie PLOUX URA2210 avis favorable à sa demande d’affectation à l’UPR9068 (institut de chimie des surfaces et interfaces de Mulhouse)

Jacques MAILLARD UPS851 avis défavorable à sa demande d’affectation au PCCdF ou au LPNHE

Les conseils scientifiques de département vont faire des propositions.

Notre département correspond à une seule section, ce qui pourrait suggérer de créer plusieurs sections.. Les interfaces entre sous thématiques sont ainsi bien traitées, c’est aussi très cohérent pour les visites de laboratoires.

L’inconvénient est le nombre de dossiers à traiter, auxquels on pourrait consacrer plus de temps en créant deux sections.

Les théoriciens de physique nucléaire sont pour 1/3 dans l’IN2P3 et pour 2/3 en SPM, et ceux qui sont plus près de l’expérience souhaitent le rester. Ceci ne s’oppose pas complètement à l’existence de plusieurs sections, un laboratoire pouvant être examiné par plusieurs sections.

Finalement la section se prononce pour conserver la géométrie actuelle, avec une seule section par 14 oui 1 non 1 abstention

La section 03 s’associe à la préoccupation générale concernant l’insuffisance du budget de la recherche 2003, qui conduit à une baisse des crédits et des recrutements des personnels dans les organismes de recherche. Ce budget ne permettra pas de s’approcher des 3 % du PIB d’ici 2010, taux du budget pourtant reconnu comme indispensable pour maintenir la recherche française dans la compétition internationale.

La diminution importante dans les perspectives de recrutement, et le développement des postes précaires de jeunes chercheurs, ne sont pas de nature a répondre au problème posé par la baisse de motivation des étudiants pour les études scientifiques, et sont inquiétantes pour l’évolution sociale.

13 oui 1 non 2 abs

La Section 03 réunie en session d’automne (12-16 novembre 2002) rappelle son attachement au développement de l’interdisciplinarité dans tous ses aspects au CNRS : définition des thématiques interdisciplinaires émergentes et des besoins afférents, recrutement, création de laboratoires interdisciplinaires et évaluation des chercheurs et des laboratoires.

La thèmatique astroparticules s’est progressivement et spontanément développée dans la section, et représente une perspective importante pour le futur de la discipline. Des actions interdisciplinaires se sont progressivement mises en place, y compris à l’intérieur du comité national, et il est très positif que ce thème ait été reconnu comme une priorité de développement.

Inversement les CID tels qu’ils ont été présentés ne répondent pas de façon appropriée à la mise en œuvre de l’interdisciplinarité comme priorité. Si différentes habitudes de fonctionnement peuvent effectivement compliquer le fonctionnement interdisciplinaire, rien n’indique que la solution des CID apporte une réponse, et son rapport bénéfice/coût est a priori dramatiquement faible. Le nombre de postes concernés cette année rend encore plus discutable la mise en place de tels dispositifs.

De facon générale, La section 03 souligne la force de proposition majeure que représente le Comité National dans la définition des priorités interdisciplinaires de l’organisme et dans leur mise en œuvre. Elle rappelle que notamment pour le recrutement, une adaptation des modalités de fonctionnement actuel des sections est envisageable. Par exemple un choix souple d’experts en nombre suffisant permettrait de constituer des jurys d’admissibilité parfaitement adaptés à chaque concours interdisciplinaire. Il s’agirait là de solutions plus souples et plus efficaces que la création de Commissions Interdisciplinaires.

La Section 03 soutient donc l'initiative prise par la CPCN de faire des propositions pour améliorer la gestion de l'interdisciplinarité au CNRS, et notamment d’améliorer les textes qui réglementent les concours afin d'introduire plus de souplesse dans la composition des jurys d’admissibilité et de permettre un meilleur suivi des unités et des chercheurs.

12 oui 5 non 1 abs

La section s'élève vigoureusement contre les conditions dans lesquelles elle a trop souvent été amenée à donner son avis statutaire sur la nomination ou le renouvellement des directeurs d'unité.

La négligence qui préside trop souvent au processus de désignation des directeurs et entraîne un manque de transparence et de discussion dans les laboratoires ne permet pas à la commission de se prononcer en toute connaissance de cause.

Elle demande donc instamment à la direction scientifique de l’IN2P3 de tout mettre en oeuvre pour que cette situation ne se renouvelle pas.

Si ces conditions devaient persister, la commission se verrait dans l'obligation de refuser de se prononcer.

Mardi

12 novembre à 9h30

matin :

·

approbation

CR sessions précédentes

·

infos

du président : Commission interdisciplinaire, Redecoupage, et

discussion/candidatures,...

·

titularisation

des stagiaires

·

affectation

des entrants et nominations de leurs directeurs de recherche

·

demande

de subventions (écoles et colloques)

·

avis

sur le(la) directeur de l'IPNO

après midi:

·

examen

à 2 ans du PCC (Collège de France) et des chercheurs associés

·

examen

du CESR de Toulouse (à sa demande)

·

discussion

sur ALICE et l'Aval Du Cycle

·

examen

des GDR en renouvellement et/ou à 2 ans

Mercredi 13 novembre (Bernard Tamain invité) à 9h00

matin :

·

infos

de B. Tamain sur la politique du ministère

·

examen

à 4 ans du CENBG et des chercheurs

associés

· avis sur le nouveau directeur B.Haas

· examen à 2 ans du Ganil

après midi

·

examen à 4 ans de l'ISN Grenoble et des chercheurs associés

· avis sur le nouveau directeur J.Collot

·

premier

examen à 4 ans du GAM et des chercheurs associés

·

avis

sur le renouvellement d'A. Falvard comme directeur

Jeudi 14

novembre, à partir de 9h.

matin

·

examen

à 2 ans de l'IReS

·

examen

à 4 ans de l'IPNL des chercheurs associés.

·

Renouvellement

de son directeur Y.Declais.

après midi

·

examen

à 4 ans du LAPP, des chercheurs associés

·

renouvellement

de son directeur J. Colas

·

examen

à 2 ans du LPNHE Paris

Vendredi

15 novembre, à

partir de 9h

matin :

·

exposé

de politique générale du DS et/ou de ses adjoints

·

examen

à 4 ans du Centre de Calcul (CCIN2P3) [D.Linglin invité]

·

examen

à 2 ans du CCSD

après midi

·

examen

à 2 ans du LLR (Ecole Polytechnique)

·

détachements

/ cas particuliers de chercheurs /reconst. carrières

·

discussion

sur le rapport de conjoncture

·

AOB

ALICE_rapport_12nov

02

D. Jouan, P. Lutz,

J. Péter, P. Quentin

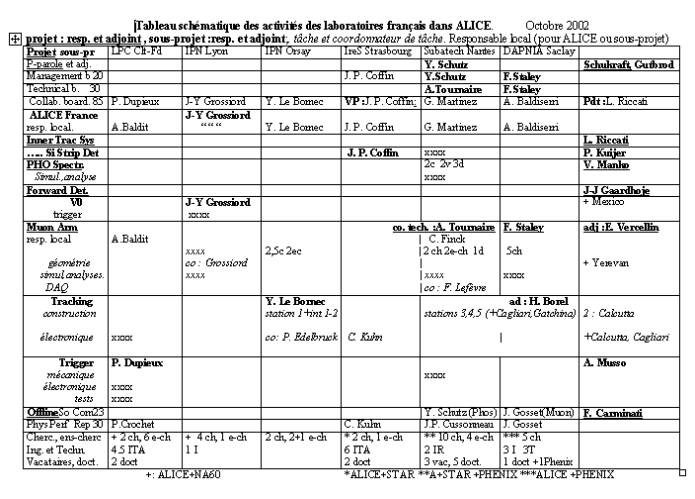

ALICE France comprend environ 40 physiciens et 30 ITA de 6 laboratoires au sein de 900 membres de 77 instituts dans 28 pays. Un des deux porte-parole adjoints appartient à AF, ainsi que le vice-président du Conseil de Collaboration.

ALICE comprend une partie centrale (45 à 135°)qui mesure les hadrons, électrons et photons, et un spectromètre avant (2 à 9°) pour mesurer les muons. Parmi les ensembles qui constituent la partie centrale, AF apporte une contribution au calorimètre électromagnétique PHOS et a en charge le sous-projet SSD de l’Inner Tracking System (ITS) et le sous-projet V0 de Forward Detectors. Sa participation principale concerne le Bras Di-muon (responsable de projet, coordonnateur technique, 2 responsables de sous-projet, coordination et réalisation de plusieurs tâches). Le tableau joint présente une vue, forcément schématique, des responsabilités françaises dans l’organisation, les tâches et les personnels. Cette présentation exagère l’importance de la participation française, car les autres projets (18 au total) ne sont pas mentionnées, ni les comités techniques et sous-projets sans participants français (dans ITS : Si Pixels, Si Drift – dans Forward Det. : FMD, TO).

Problèmes communs aux

différents laboratoires.

¨ Problèmes financiers. Le surcoût demandé à la France est de 11% du coût initial prévu dans le MOU. Il n’a pas pu être donné à 100% : 650 kChF IN2P3 + 150 kChF CEA au lieu de 892 et 172 respectivement. On garde l’espoir que ce sera possible à l’avenir.

¨ Etudes de physique . Elles sont évidemment limitées actuellement aux prévisions théoriques (qui interviennent dans le Physics Performance Report) et aux simulations qui conditionnent les choix stratégiques concernant l’appareillage, notamment les différents niveaux de trigger.

¨ Relations entre laboratoires français.

La répartition des travaux entre plusieurs laboratoires pour une même tâche amène des retards sur l’ensemble lorsqu’un laboratoire n’effectue pas sa partie dans le délai défini.

Chaque automne, une réunion des responsables de chaque laboratoire avec D. Guerreau traite de l’utilisation du budget et des travaux en cours. Cette année, les directeurs des laboratoires concernés sont aussi invités.

Plusieurs tâches reposent sur une ou deux personnes et sont donc menacées par tout départ ou changement d’activité. Exemple : 1 seul ingénieur pour le DAQ du bras di-muon.

¨ Relations avec l’ensemble de la collaboration.

La coordination de tâches avec des laboratoires lointains et mal équipés prend beaucoup de temps et amène des lenteurs.

Le fonctionnement avec les “ managers ” du CERN est pesant : nombreuses réunions et rapports pour leur expliquer puis pour rendre compte.

La représentation au sein des instances centrales d’ALICE s’était affaiblie. La nomination récente de Y. Schutz comme porte-parole adjoint et de J.P. Coffin comme vice-président du Collaboration Board améliore la situation, mais il ne semble pas que la participation française dans ces diverses instances et comités soit au niveau de la proportion de laboratoires et de personnes (une estimation précise est difficile, car les listes accessibles datent souvent d’un an voire deux). Il est souhaitable que les laboratoires ne se replient pas sur leurs tâches techniques et participent plus aux instances et comités, en particulier en ce qui concerne l’analyse.

¨ Participations à

d’autres collaborations.

Actuellement, la plupart des groupes participent à STAR ou PHENIX à RHIC, ou NA60. En plus de l’obtention de résultats de physique, cela sert à acquérir la compétence pour construire des dispositifs et/ou établir des analyses qui seront utilisés dans ALICE . Exemples : · A Subatech et à l’IReS, la construction du SSD de STAR -> participation au SSD de l’ITS d’ALICE ; programme d’analyse de STAR -> préparation de la physique d’ALICE · Au LPC de Clermont Ferrand, en plus de la participation a FOPI, une contribution importante va continuer pendant quelques années sur NA50 et NA60. A un peu plus long terme la participation à PHENIX permettra aux plus jeunes de développer leurs compétences avec des données.

¨ Retard du LHC.

Ceci amène une certaine perte de motivation et une difficulté à prendre des doctorants, ainsi qu’une forte tendance à donner une priorité aux autres expériences.

Problèmes particuliers à chaque laboratoire.

Ce sont essentiellement des problèmes d’effectifs.

Au LPCCF les taches lourdes à assumer au CERN dès 2004, et les départs en retraite d’enseignants-chercheurs vont affecter autour du démarrage du LHC les équipes ions lourds. L’anticipation des remplacements est demandée. Ces équipes ne comportant que deux chercheurs CNRS, un recrutement CNRS est à envisager. En 2005 il faudra dégager un groupe important, notamment technique, pour mener à bien le montage au CERN et la qualification du détecteur. Sur le plan financier, deux points : - le budget d’accompagnement annuel est serré pour, par exemple, développer les nouvelles cartes électroniques ; - dans les prochaines années, le montage au CERN demandera des crédits importants pour des vacataires et des frais de mission de longue durée.

Le

responsable ALICE France appartient à l’IPNL. L’arrivée de

Thieulent a compensé le départ de Gangler. Le groupe participe aussi à NA60

(analyses et développement de détecteurs de contrôle) et des données In-In

devraient être prises en octobre 2003, juste avant la fermeture. Sur ALICE,

deux activités : 1 -responsabilité de V0 (dans Forward Detectors) :

validation des triggers, rejet du bruit de fond dû au gaz résiduel de la

machine ; 2 – sur le bras di-muon,

alignement par le système optique RASNIK (contrôle en continu des

positionnements des chambres). Un ingénieur en électronique s’occupe du

trigger, mais le service instrumentation ne peut fournir de soutien à RASNIK au

delà du conseil.

L’équipe IPNO, malgré le renfort d’un MdC de Clermont-Ferrand dont il est espéré qu’il soit pérennisé, a un effectif insuffisant compte tenu de ses responsabilités (coordination du Tracking du bras di-muon détecteurs et leur électronique) et des travaux engagés : la majeure partie de l’électronique, la station 1 du Tracking, l’intégration et le refroidissement des station 1 et 2 (construite à Calcutta) . Une demande de CR a été mise en priorité par le laboratoire depuis 2 ans, sans résultat.

Le retard du LHC touche particulièrement l’équipe IPNO qui ne travaille que sur ALICE. Elle envisage donc de travailler sur PHENIX, ce qui lui permettra de prendre des doctorants et d’analyser des données dès maintenant et facilitera son implication dans les simulations et analyses d’Alice.

A l’IRES l’équipe a des fonctions au Collaboration Board et au Management Board et la responsabilité du SSD de l’ITS. Son volume a diminué suite à une mutation vers Nantes, et un départ à la retraite pourrait réduire à deux personnes l’équipe de permanents prenant en charge la physique. Outre des recrutements (université ou CNRS), il faudrait rendre attractifs d’éventuels regroupements dans le laboratoire. Actuellement, la construction du SSD de STAR (en collaboration avec SUBATECH) est ralentie par l’arrivée tardive de modules industriels. En 2003 un demi-tonneau devra être mis en place, tandis que les tests de production commenceront pour ALICE, ce qui pose un certain défi à l’équipe technique coordonnée par JR. Lutz.

SUBATECH est bien représenté au niveau de l’organisation de la collaboration ALICE. Le nombre de physiciens est relativement élevé, mais ils sont aussi engagés dans STAR ou PHENIX et ont pris beaucoup de charges de réalisations techniques. Une réorganisation de l’équipe est en cours, avec un responsable local pour le bras di-muon déjà nommé et des responsables locaux pour ITS et PHOS à nommer. Comme à l’IRES, la participation au SSD de STAR représente une charge importante, les engagements déjà pris doivent être réalisés avant de commencer une participation à la construction du SSD de l’ITS d’ALICE, qui ne pourrait donc commencer avant 2003, de même que la participation à la réalisation de PHOS (non soutenue par l’IN2P3). Le prototype de la carte trigger du bras di-muon est terminé et le banc de test est en cours, mais la poursuite de cette activité est compromise par le départ de l’ingénieur responsable. La conception et les tests des chambres à fils pour les stations 3, 4 et 5 a bénéficié de l’expertise du groupe dans ce domaine et la construction commence. Une réorganisation interne du groupe doit arriver à définir les responsables des activités ITS Alice et PHOS Alice, celui de Bras di-muon Alice étant déjà nommé.

A. Tournaire appartient à SUBATECH mais son bureau est à l’IPNO et, en raison de sa fonction de coordonnateur technique du bras di-muon, il est très souvent au CERN.

Le groupe du DAPNIA SACLAY occupe des responsabilités au niveau de la collaboration (MB et TB) et est responsable du projet Bras di-muon. Il comporte 5 physiciens permanents (dont 1 à 100% sur PHENIX) et 2 étudiants (1 Alice, 1 PHENIX). + environ l’équivalent de 3 ingénieurs et 3 techniciens temps complet. Le groupe participe à la construction des lattes des 3 grandes stations avec Subatech Nantes, Cagliari et Gatchina. Le DAPNIA a la charge des cadres des grandes stations et des supports, dont la réalisation est en cours.

L ‘AVAL DU CYCLE À L’ IN2P3

SIGLES ET ACRONYMES UTILISÉS DANS LE TEXTE :

GEDEON :GESTION

DES DÉCHETS PAR DES OPTIONS NOUVELLES

(CNRS/CEA/EDF/FRAMATOME).

GEDEPEON : DITO PLUS PRODUCTION D’ENERGIE.

MUSE :MULTIPLICATIOND’UNE SOURCE EXTERNE AUPRÈS DU RÉACTEUR MASURCA (CEA). PROPRIÉTÉS NEUTRONIQUES D’UN RÉACTEUR SOUS-CRITIQUE .

NOMADE :NOUVEAUX MATÉRIAUX POUR DECHETS.

PACE : PROGRAMME IN2P3 POUR L’AVAL DU CYCLE ÉLECTRONUCLÉAIRE.

PRACTIS :GDR PHYSICO-CHIMIE DES ACTINIDES ET AUTRES RADIOÉLÉMENTS EN SOLUTION AUX INTERFACES.

HINDAS :PROGRAMME EUROPEEN D’ETUDE DE CERTAINES

REACTIONS NUCLEAIRES.

Les travaux de recherche sur l’aval du cycle électronucléaire constituent un programme interdisciplinaire de trois disciplines :la physique nucléaire, la radiochimie la chimie des solides et représentent un des grands axes des recherches menées par l’IN2P3 au sein du programme PACE. Ces études sont menées en collaboration avec le CEA, EDF, Framatome, l’ANDRA et les Universités en liaison avec les UMR qui développent ce type d’activités.

Ces activités peuvent être regroupées en physique nucléaire en cinq thèmes :

1.- L’acquisition des données nucléaires nécessaires aux études de transmutation auprès de divers accélérateurs ou sources de neutrons

2.- L’étude des conditions de réalisation d’une véritable cible de spallation en métal liquide

3.- L’apprentissage de la maîtrise des réacteurs sous-critiques.

4.- Les développements en direction d’un accélérateur intense de protons.

5.- Le développement de compétences en physique des réacteurs du ‘futur’ .

En radiochimie et chimie des solides, les activités sont regroupées dans deux GDR :

¨ Le GDR Practis qui s’attache à étudier le comportement des radionucléides en solution ou en phase ignée.

¨ Le GDR Nomade consacré à la chimie des solides mène des travaux pour concevoir et tester des cibles de transmutation où les déchets pourraient être introduits en réacteur.

Les laboratoires de l’ IN2P3 qui travaillent sur ces thèmes sont :

· L’IPN d’Orsay travaille sur les thèmes 1.-,3.-,4.- et 5.-au sein du groupe PACS qui comprend 9 permanents. Les expériences de données nucléaires se font au CERN (n-TOF) et à GSI.

Le travail développé au sein du groupe de Radiochimie, qui comprend 11 permanents, porte sur les propriétés physico-chimiques des actinides et trans-actinides pour le cycle nucléaire ou en solution pour le stockage. La division accélérateurs étudie les accélérateurs de proton de haute intensité ( IPN, ISN, LAL et DAPNIA) à des fins de production de neutrons pour la transmutation ou la production d’énergie.

·

L’ISN de Grenoble migre de la

problématique de la gestion des déchets à travers le thème 3 vers celle d’un

réacteur du futur (thème 5) satisfaisant les critères du développement durable.

Le groupe qui comprend 9 chercheurs

permanents ( 4 CNRS, 3 UJF, 2 INPG et 5 thésards) a aussi

participé dans le thème1à une activité de mesures de temps de capture

qui ont permis d’obtenir des profils de sections efficaces importantes tant

pour le cœur du réacteur que pour les matériaux de structure avec GENEPI. Il a

couplé ensuite avec succès GENEPI au réacteur MASURCA dans le cadre du thème 4.

Le groupe accélérateurs réa lise actuellement un GENEPI 2 installé à l’ISN ,

élément essentiel du programme PEREN.

·

Le CSNSM

avec son groupe de physico-chimie de l’irradiation de 5 personnes permanentes effectue des

recherches sur le le stockage en sites profonds des déchets et sur la capacité

de confinement de l’oxyde d’ uranium.

·

Subatech à Nantes participe à trois activités

dans les thèmes 2 et 5.Il y a 5 participants,